芒种至,盛夏始雨水渐丰,暑热蒸腾体内湿气也悄然积聚

若你常感四肢沉重、精神不振......很可能是“湿”在作祟!

祛湿刻不容缓但盲目祛湿可能事倍功半

祛湿事半功倍的前提在于精准识别你体内的湿,究竟是哪种湿?

湿气是中医理论中的一种病理产物,主要分为外湿与内湿。

外湿源于外界环境湿邪侵袭,如梅雨季节潮湿、空调房久坐、久居湿地或淋雨涉水,导致湿邪从体表侵入人体;内湿则多因饮食不节所致,如过量食用生冷、油腻、甜腻之物,或脾胃功能虚弱,致使水液运化失调、湿浊内生。

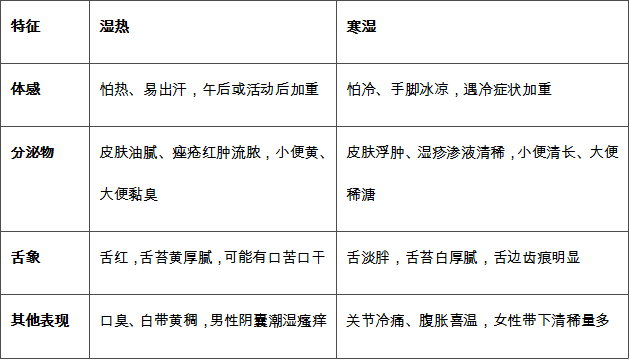

湿气并非千篇一律,中医将湿邪分为湿热与寒湿,二者成因、表现和调理方法大不同,需辨证施治!

湿热要“清”,寒湿要“温”

湿热缠身似暑夏闷蒸,头面油腻、痤疮频生,需以“清”破局;寒湿困体如深秋阴雨,肢冷便溏、倦怠畏寒,当以“温”驱散。

辨证祛湿才能事半功倍

01 饮食调理

湿热

推荐食物:冬瓜、绿豆、苦瓜、芹菜、薏米(炒)、赤小豆忌口食物:羊肉、辣椒、荔枝、榴莲、油炸食品经典食疗方:冬瓜薏米老鸭汤、荷叶竹叶汤

寒湿

推荐食物:生姜、红枣、山药、茯苓、芡实、陈皮、肉桂忌口食物:冰饮、西瓜、螃蟹、生鱼片、凉拌菜经典食疗方:姜枣茶(生姜3片+红枣5颗煮水)、茯苓白术粥

02 中药调理:需经中医师辨证后使用

湿热

推荐代茶饮:蒲公英3g + 荷叶3g + 赤小豆10g,煮水代茶中成药:龙胆泻肝丸(肝胆湿热)、藿香清胃丸(脾胃湿热)

寒湿

推荐代茶饮:陈皮5g + 茯苓10g + 干姜2片,煮水饮用中成药:附子理中丸(脾胃虚寒)、藿香正气散(外感寒湿)

03 改善日常习惯

湿热

忌熬夜躁动,宜清晨或傍晚微汗运动(如游泳、快走)。

寒湿

重腰腹足部保暖,借日晒温阳、艾草泡脚驱寒。

04 经络穴位保健

湿热

刮痧

选择曲池(清热)、合谷(增强胃肠动力)、箕门(利水湿)、足三里(健脾)。单向刮拭,每穴刮30次,出痧即止。

泡脚

温胆汤加减(茯苓30g+陈皮6g+法半夏6g+竹茹6g),煮水后调至40℃左右,泡脚15分钟。清热利湿,改善口苦、小便黄赤等症状。

拔罐

选择背部膀胱经、肝俞、胆俞。采用闪罐或留罐5分钟,以皮肤潮红为度,可配合刺络拔罐增强清热效果。也可以选择集刮痧、推拿、拔罐于一体的火龙罐。

寒湿

艾灸选择神阙、关元、足三里、命门、大椎。采用隔姜灸或手持艾条悬灸,每穴灸10-15分钟,以局部皮肤微红、温热为度。每周2-3次。

泡脚

生姜5片、花椒10g、艾叶15g,煮水后调至40℃左右,泡至全身微汗即可(约15分钟)。泡后及时擦干,避免受凉。

拔罐选择背部膀胱经、腹部中脘、天枢。留罐5-10分钟,以皮肤轻微充血为宜。寒湿重者可配合走罐(沿膀胱经上下推动)。

要避开这些祛湿误区

Q: 排汗就是祛湿?

错!

“汗由血液,本乎阴也”,大量出汗会伤津耗气,出现心悸乏力、口干舌燥、皮肤干燥、汗出不止、月经减少等问题,或者阴损及阳,出现畏寒等症状。

Q:少喝水,湿气就不会重了?

错!

水是生命之源,少喝水也解决不了湿气的问题,反而会减缓身体的代谢,加速毒素沉积。

Q: 只祛湿,不健脾也可以?

错!

脾喜燥恶湿,体内湿气过多,容易影响脾的运化,使湿气进一步加重,因此,想要祛湿,必须同时注重健脾。

温馨提醒体质如锁钥,对症乃良药——湿热忌燥热,寒湿远生冷,辨明根源调理事半功倍。

若见症交错难分或迁延不愈,切莫自行试药,早至中医科断证,定制专属祛湿方略!

本文科学性由武汉同济医院审核