2025年7月28日,是第15个“世界肝炎日”。今年的主题是“社会共治 消除肝炎”——这不仅是一句口号,更是一场需要全社会参与的“健康保卫战”。在病毒性肝炎家族中,丙肝虽不如乙肝“声名在外”,却以“隐形杀手”的姿态威胁着公众健康。今天,我们就来聊聊这个“沉默的威胁”,以及如何携手战胜它。

丙肝:被忽视的“第二大流行肝炎”

丙型肝炎(简称丙肝)是由丙型肝炎病毒(HCV)感染引起的传染性疾病,在我国是仅次于乙肝的第二大流行肝炎。近年来,我国每年报告丙肝病例数稳定在20万例左右,2021年更达20.3万例,居甲、乙类传染病报告数的第4位。

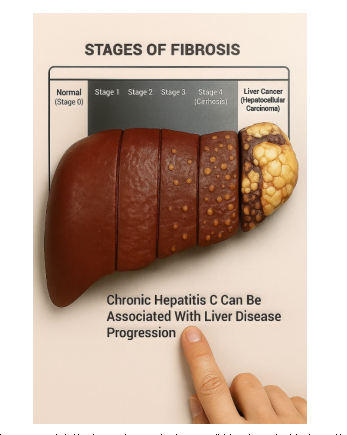

与乙肝不同,丙肝目前尚无有效疫苗可预防;更危险的是,它慢性化率高达60%-80%——这意味着,多数感染者可能在不知不觉中从“急性肝炎”转为“慢性肝炎”。若不及时干预,15%-20%的慢性丙肝患者会进一步发展为肝硬化,甚至肝癌。

更令人揪心的是,丙肝被称为“隐形杀手”:感染后,多数人早期无明显症状,可能只是乏力、食欲差,容易被忽视;等到出现腹胀、腹水、黄疸等明显症状时,往往已进展为肝硬化或肝癌。因此,及早检测是发现丙肝的唯一方法。

丙肝怎么传播?这些行为要警惕!

丙肝主要通过血液、性接触和母婴三种途径传播,其中血液传播是“主凶”。日常生活中,这些行为可能让你暴露在HCV风险中:

血液传播:共用注射器吸毒;输入未经严格检测的血液或血制品;使用非一次性注射器、针头;未经严格消毒的牙科器械、内镜、纹身/扎耳孔工具;共用牙刷、剃须刀等可能接触血液的物品。

性接触传播:与丙肝感染者发生无保护性行为(尤其是多性伴、男男性行为等)。

母婴传播:感染HCV的母亲可能在分娩时将病毒传给婴儿(概率约5%-10%)。

不过,日常接触如握手、拥抱、共餐、咳嗽、蚊虫叮咬不会传播丙肝,无需过度恐慌。

预防丙肝:从“避风险”到“护健康”

1.拒绝毒品:共用针具是血液传播的主要途径,远离毒品是最根本的保护。

2.安全用血与医疗:选择正规机构输血、手术、纹身/美容,确保器械严格消毒;不共用针头、牙具等可能接触血液的物品。

3.安全性行为:正确使用安全套,减少性伴数量,降低感染风险。

丙肝可治愈:早发现、早治疗,重获健康!

好消息是:丙肝已进入“可治愈”时代!通过规范的抗病毒治疗,95%以上的患者可实现病毒学治愈。目前,主流治疗药物是直接抗病毒药物(DAA),具有“疗程短(通常12周)、副作用小、疗效高”的特点。国家已将8种DAA药物纳入医保目录。随着医保谈判推进,治疗费用进一步降低,许多患者仅需花费三千余元甚至更低,就能彻底告别丙肝。

因此,确诊丙肝后千万不要拖延——早一天治疗,就能早一天阻断疾病进展,避免肝硬化、肝癌的风险;更能防止病毒传染给家人和朋友!

社会共治,消除丙肝,需要你我同行。丙肝的防控,不是某个人的责任,而是全社会的共同使命。防治丙肝,从“早”开始;消除肝炎,从“共”出发!

本文科学性由武汉市硚口区疾控中心审核