崴脚,医学上称为“踝关节扭伤”,是运动和日常生活中很常见的问题,也是一个需要引起高度重视的问题。如果处理不当,轻者恢复缓慢,影响生活和工作,重者延误诊治,造成关节不稳、软骨损伤、创伤性关节炎等不可逆的损害。

一、我们为什么容易崴脚?

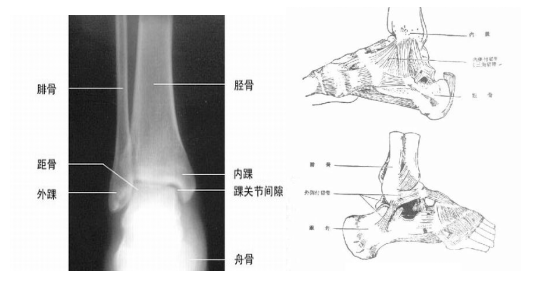

踝关节容易扭伤与它的结构特点有很大关系。踝关节是由胫骨、腓骨下端夹骑于距骨之上形成的。由于距骨前宽后窄,所以穿平跟鞋正常行走时,或者勾脚背(足背伸)时,内外踝与距骨前侧吻合紧密,稳定性比较好,因而不容易崴脚;而足下踩(跖屈)时,也就是绷紧脚尖或前脚掌先着地时,内外踝与距骨后方吻合不够紧密,稳定性也较差。在高强度的运动中起跳之后脚着地时,或者女生穿高跟鞋下坡或者下台阶时,足刚好处于这种跖屈姿势,所以容易发生崴脚。

同时,脚踝扭伤绝大多数都发生在脚外侧,即脚呈内翻姿势。这是因为内踝与距骨的空间比外踝大,并且内踝比外踝短,因此足内翻的角度比足外翻的角度大,加之踝关节外侧副韧带力量较内侧弱,所以易于内翻损伤。

二、崴脚以后你应该知道的7个“如果”

脚踝扭伤后第一件应该做的事是立即停止运动,并观察伤情。

如果足踝还能活动,肿胀、疼痛也不明显,属于轻度扭伤,可自行处理。自行处理时需要注意的是,按揉都是绝对要禁止的做法。立刻用红花油或云南白药等涂抹,或者马上贴膏药也是不正确的做法。科学的做法是遵循所谓“RICE”原则,即Rest(休息)、Ice(冰敷)、Compression(加压包扎)和Elevation(抬高患肢)。首先,伤后不管程度轻重,应立即停止运动,并尽可能避免患肢行走及负重;其次,伤后48小时内对患肢冰敷或者冷敷,将脚及踝部浸泡在冷水里,或者是用毛巾包着冰块,敷在肿胀的部位,每次约30分钟,间隔3-4小时一次;第三,在受伤的5-7天内,可以使用弹力袜或弹力绷带予局部加压;最后,是抬高患肢有利于减轻肿胀和疼痛。

如果当时足踝肿痛并不明显,只有轻微瘀斑,隔天开始明显肿胀、疼痛,甚至站立困难,说明可能存在韧带损伤,属于中度损伤了,应视病情严重程度选择是否就医。

如果扭伤后足踝立即就肿胀起来,而且无法自由活动,局部疼痛明显,很可能韧带损伤较为严重,甚至有可能已发生骨折或关节脱位,要尽快去医院处理。

如果对伤情判断没经验或没把握,或者感觉伤得较重,也应该立即就医。医生先根据查体,判定你是否有骨折,是否有韧带断裂。轻者一般会建议拍X光检查,排除骨折。如果考虑有韧带断裂和其他损伤,会建议你进行MRI检查。

如果诊断为内外侧副韧带损伤,关节不松,可以戴护踝或支具4周制动,并遵循RICE原则。如果诊断为外侧副韧带断裂,关节松,应该“U”型石膏外固定4周制动,并遵循RICE原则。4周后然后慢慢进行功能练习。

如果同时伴有关节内的骨软骨损伤,关节内有游离体,那么就需要进行关节镜手术,同时处理断裂的韧带。

如果确定有骨折,需要根据断端移位情况决定是否手术。

本文科学性由武汉同济医院审核